実は今年、SF映画の歴史において、ある重要な「答え合わせ」の年でもあります。

今から約100年前、1927年に公開されたドイツの無声映画の金字塔『メトロポリス』(フリッツ・ラング監督)になります。

手塚治虫の漫画の元ネタとしても有名なこの作品ですが、実はその舞台設定こそが「2026年」になります。

※映画の舞台設定には諸説ありますが、1927年公開当時の英語版小説(Thea von Harbou著)や宣伝資料において「2026年の世界」と設定されていました。本記事ではその「100年後の予言」をベースに考察します。

モノクロームの映像の中で、100年前の人々が夢想し、そして恐れた「2026年」です。 私たちが今生きている「現実の2026年」を比較して答え合わせをしたいと思います。

この2つを並べたとき、当時の人々は驚くほど正確に未来を当てており、同時に残酷なほど変わっていないことが分かります。

この歴史的な答え合わせをしてみたいと思います。

まだ観ていない方のために、この映画の「世界観」と「事件」を少し詳しく整理しておきましょう。ここを押さえておくと、後の考察がグッと面白くなります。

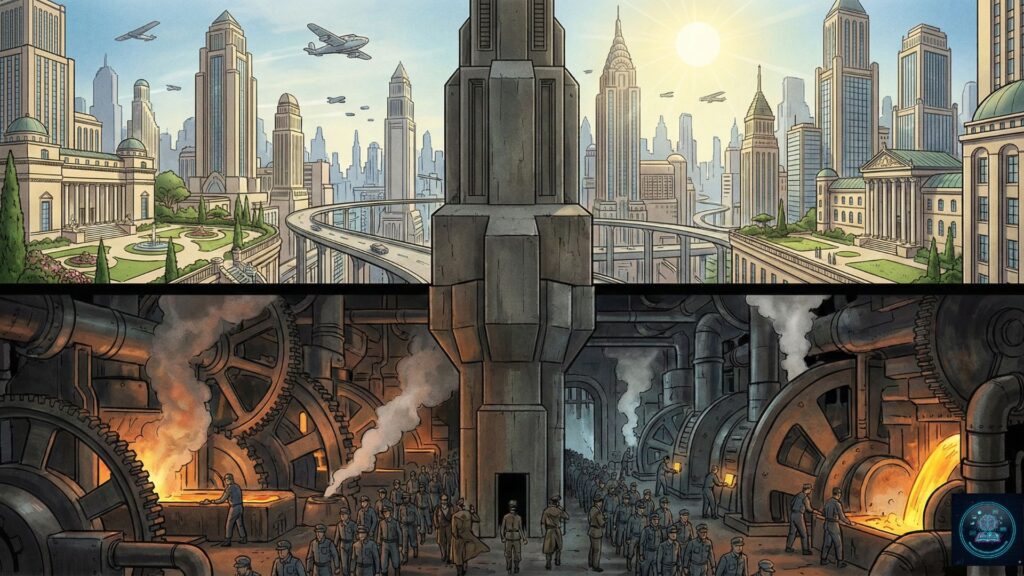

舞台は2026年の未来都市メトロポリス。 地上には、超高層ビルが立ち並び、選ばれた富裕層が享楽的な日々を送る「地上の楽園」があります。

一方、地下深くには、光の届かない「労働者の街」があり、彼らは地上の繁栄を支えるため、巨大な機械の一部として死ぬまで酷使されています。

都市の支配者フレーダーセンの息子、フレーダーは、ある日、地下から迷い込んできた美しい女性マリアと出会い、恋に落ちます。

彼女を追って地下へ降りたフレーダーは、そこで労働者たちの過酷な現実と、マリアが彼らに「いつか救世主(仲介者)が現れる」と希望を説いている姿を目撃します。

息子が労働者側に傾くことを恐れた支配者は、狂気の科学者ロートワングに命令を下します。

「マリアを誘拐し、彼女そっくりのアンドロイド(人造人間)を作れ!!」

本物のマリアの信用を失墜させるため、マリアの姿をしたロボットを解き放ち、労働者を扇動させて暴動を起こし、それを鎮圧する口実にしようとしたのです。

しかし、ロボット(偽マリア)は暴走します。地上の富裕層を美貌で惑わせて争わせ、地下の労働者には「機械を破壊せよ!」と扇動します。

都市は大混乱に陥り、地下街は水没の危機に瀕します。

最後は、フレーダー(頭脳の息子)が、労働者(手)と支配者(頭脳)の間に入り、「頭脳と手を結ぶのは心である」ことを証明して和解に至ります。

映画の中で、最も分かりやすく「正解」した予言があります。それは「顔を見て話す電話」です。

劇中、都市の支配者であるフレーダーが、壁に埋め込まれたスクリーンと受話器を使い、工場の責任者と通話をするシーンが登場します。

1927年当時、電話はまだ音声を伝えるだけの装置でした。「相手の表情を見ながら話す」なんて、魔法のような未来技術だったはずです。

【現実の2026年】現代ではもっと高度な形で実現しました。

映画のような巨大な装置の前に立つ必要はなく、スマートフォンで、ZoomやLINEを使い、世界中どこにいても顔を見て話せます。

「離れた場所にいる人と、顔を見て意思疎通したい」。 この人類の根源的な欲求は、100年前も今も変わらず、技術進化の原動力であり続けたことが分かります。

『メトロポリス』のアイコンといえば、女性型アンドロイド(人造人間)の「マリア」です。

人間の姿をしたロボットが、言葉巧みに群衆を扇動し、混乱に陥れます。この描写は、現代の私たちにとってもリアリティがある内容です。

【現実の2026年】 ハードウェア(体)としてのロボットは、まだ映画ほど人間社会に溶け込んでいません。街中を歩いているのは人間だけです。

しかし、ソフトウェア(知能)はどうでしょうか?

ChatGPTやGeminiといった「生成AI」の進化は、映画の想像を超えました。

映画のマリアは、人々の心を操り、暴動へと駆り立てました。現代のネット上でも、AIが生成した精巧なフェイク画像やテキスト(ディープフェイク)が、ときに人間を騙し、社会を混乱させることがあります。

フリッツ・ラング監督が恐れたのは「鋼鉄の体」そのものではなく、「作られた知性が人間を惑わすこと」だったのかもしれません。その意味で、マリアの予言は形を変えて的中しています。

個人的に最も「刺さった」のが、地下の機械室に登場する奇妙な時計です。 この時計、よく見ると数字が「1」から「10」までしかありません。

これは労働者が過酷なシフト制で管理されていることを象徴していると言われています。

24時間という自然のリズムではなく、システムが決めた「10時間」という枠組みの中で、人間が部品のように働かされる描写です。

【現実の2026年】 私たちの手首にあるスマートウォッチは、正確に24時間を刻んでいますが、感覚的にはどうでしょうか。

「倍速視聴」でコンテンツを消費し、分刻みのスケジュールに追われ、「タイパ(タイムパフォーマンス)」という言葉に支配されているのが現代人になります。

私たちは技術によって時間を節約したはずなのに、100年前よりも「時間がない」と感じています。

映画の不気味な10時間時計は、「システムに時間を管理される現代人の息苦しさ」を予言していたように見えてなりません。

『メトロポリス』の世界観を決定づけているのは、その残酷なまでの階層社会です。

・地上: 選ばれし富裕層が住む、摩天楼がそびえ立つ楽園(クラブ・オブ・サンズ)

・地下: 労働者たちが日を見ることもなく、巨大な機械の一部として酷使される暗黒街

【現実の2026年】 地上の富裕層が高い塔の上で暮らし、地下の労働者は底で生活していました。

現代の日本も同じです。 アベノミクス以降の約10年間で、株などの資産を持つ『地上の住人』は資産を3倍以上に増やしました(金色のバー)。

一方、自分の体を使って働く『地下の住人』の賃金は、物価上昇を引くと全く増えていません(灰色のバー)。

汗水垂らして働くよりも、寝て資産を持っていた方が豊かになる。 これこそが、2026年の『メトロポリス(日本)』の正体です。」

(過去10年の資産価値の伸び率)

映画『メトロポリス』のラストには、有名なメッセージが表示されます。

「頭脳(支配者)と手(労働者)を仲介するものは、心(ハート)でなければならない」 (The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart)

2026年を迎えた今、この言葉は重く響きます。

スマホもAIも手に入れました。しかし、ネット社会の分断や格差を見る限り、私たちはまだ「心(ハート)」による仲介を実現できていないようにも思えます。

100年前のフィルムが描いた「2026年」は、ディストピア(暗黒郷)でしたが、同時に「和解」への希望も描かれていました。

現実の2026年がどんな結末を迎えるかは、私たち次第です。

『メトロポリス』は著作権が切れている作品のため、無料で視聴することができます。

しかし、リマスター版のBGMや翻訳の著作権が発生するため、無料で視聴することはできません。

そしてもう一つ、忘れてはならない作品があります。 日本の漫画の神様、手塚治虫が描いた漫画『メトロポリス』です。

実は手塚治虫は、映画の全編を見ずに、雑誌で見た「人造人間マリア」のスチール写真一枚だけにインスピレーションを受けて、全く新しい独自のストーリーを描き上げました。

手塚治虫が描いた未来を目撃する

そんな手塚治虫の伝説的漫画を、『AKIRA』の大友克洋(脚本)とりんたろう(監督)が映像化。

映画版のクラシックな予言とは違う、日本アニメの最高峰が描く「ロボットと人間の悲しき未来」。

100年前の映画と比較して観ると、その進化に圧倒されます。