現代の私たちの食卓において、豚肉はごくありふれた食材の一つだ。トンカツ、生ハム、ソーセージ。そこに政治的な意図や宗教的な対立を感じる人はまずいないだろう。

しかし、時計の針を数百年戻し、中世の地中海世界へと目を向けてみると、景色は一変する。

そこでは、「豚肉を食べるか、食べないか」という選択は、今日のランチメニューを決めるような気楽なものではなかった。

それは、「あなたが誰に属しているか」を証明するIDカードであり、時には命を賭けた「踏み絵」でもあったのだ。

- 北からは「豚を愛する」キリスト教

- 世界の南からは「豚を忌み嫌う」イスラム世界

二つの巨大な宗教勢力がぶつかり合った中世において、豚という動物は、単なる家畜以上の存在で、すなわち無言の「宗教戦争」の最前線に立たされた兵士だったのである。

なぜ、イスラム教徒はこれほどまでに豚を拒絶したのか? そしてなぜ、キリスト教徒はあえて豚を食べることで彼らを「挑発」したのか?

本稿では、食卓の下で繰り広げられた、豚をめぐる知られざる歴史ドラマを紐解いていく。

まず、この対立の根源にある「イスラム教における豚のタブー」について触れなければならない。

一般的に、「イスラム教徒が豚を食べないのは『コーラン』に書かれているから」と説明されることが多い。

確かにその通りだが、歴史的な視点で見ると、そこには砂漠の民ならではの「極めて合理的な生存戦略」と、異教徒への強烈なライバル意識が見え隠れする。

💡 コーラン(クルアーン)とは

イスラム教の聖典。唯一神アッラーから預言者ムハンマドに下された啓示をまとめたもので、豚肉の禁止を含む、信徒(ムスリム)が守るべき生活の絶対的なルールが記されている。

イスラム教の聖典『コーラン』には、明快にこう記されている。

「死肉、血、豚肉、神以外の名が唱えられたもの(を食べてはならない)。これらは不浄である」

この一文により、豚はムスリム(イスラム教徒)にとって、単なる食べられないもの以上の「穢れ(けがれ)」の象徴となった。

彼らにとって豚は、泥にまみれ、汚物をあさり、交尾を繰り返す、節操のない動物に見えたのだ。

神(アッラー)に帰依し、清浄を重んじる生活において、豚という存在自体が「アンチ・イスラム」的な要素の塊だったと言える。

しかし、宗教的な教義の裏には、常に現実的な理由がある。

特にマーヴィン・ハリスらの説を借りれば、中東という環境において、豚を飼育することは「経済的自殺行為」に近かった。

中世の中東地域は乾燥しており、森林が少ない。ここで家畜を飼うなら、羊、ヤギ、ラクダが最適解だ。

彼らは人間が食べられない「草」を食べて、それを肉や乳に変えてくれる。さらに羊はウール(毛)を、ラクダは労働力を提供してくれる。

対して、豚はどうだろうか?

豚は草を消化できない。彼らが必要とするのは、穀物や水分の多い野菜です。つまり「人間の食料」である。

水の乏しい砂漠で、人と同じものを食べ、大量の水を飲み、労働力にもならず(豚は畑を耕せない)、毛も取れない。

ただ「殺して食べる時」まで、ひたすらコストがかかるだけの存在。それが中東における豚だった。

「豚は人間と食料を奪い合うライバルである」 この環境的なリアリティこそが、豚をタブー視する土壌を強固なものにしたのだ。

さらに時代が下り、キリスト教世界との対立が激化すると、「豚を食べないこと」は政治的な意味を帯び始める。

「あの野蛮なキリスト教徒(フランク人)たちは、不浄な豚を喜んで食べている」

ムスリムにとって、豚肉を避けることは、自分たちの優位性と清潔さ、そして共同体の結束を確認するための重要な儀式となった。

食卓から豚を排除することで、イスラム教は「我々はキリスト教とは違う」というアイデンティティを確立したのである。

一方、地中海の北側、ヨーロッパのキリスト教世界では、まったく逆の現象が起きていた。

彼らは豚を愛した。いや、正確に言えば、イスラム勢力が拡大すればするほど、彼らは「あえて」豚肉を食べることで、自らの信仰を誇示するようになっていったのだ。

中東とは対照的に、中世ヨーロッパは「森の世界」だった。

ゲルマンの森にはオーク(ナラやカシ)が茂り、秋になれば大量のドングリが地面を埋め尽くす。

当時の農民にとって、このドングリを最も効率よく「肉」に変えてくれる装置こそが、豚だった。

彼らは秋になると豚を森に放った。これを「ドングリ牧畜(パンネージ)」と呼ぶ。

豚たちは森を掃除し、丸々と太って帰ってくる。冬の間の貴重な保存食となるハムやソーセージは、厳しい寒さを生き抜くための生命線だった。

ヨーロッパの風土において、豚は「排除すべきライバル」ではなく、「神が与えた歩く備蓄庫」だったのである。

興味深いことに、キリスト教のルーツであるユダヤ教もまた、豚を禁忌としていた。

旧約聖書のレビ記には、豚を食べてはならないとある。

しかし、キリスト教徒たちは、新約聖書の記述や聖ペテロの幻視(天からあらゆる動物が降りてきて、神が「屠って食べよ」と命じる逸話)を根拠に、このタブーを無効化した。

「口に入るものは人を汚さない。汚すのは口から出るもの(悪意)だ」 この解釈は、イスラム教との対立が深まるにつれ、極めて政治的に利用されるようになる。

「我々は、神が創造したすべてのものを感謝していただく」

この姿勢は、豚を拒絶するイスラム教徒やユダヤ教徒に対する、強烈な当てつけ(マウンティング)となった。

特に、両者の勢力が拮抗していたスペインやシチリア島といった「国境地帯」では、豚肉を食べる行為そのものが、ある種の「挑発」だった。

祭りの日には広場で豚を丸焼きにし、その脂の匂いを街中に充満させる。

それは、近隣に住むムスリムたちに対し、「ここはキリスト教徒の土地だ」と知らしめる、嗅覚による領域侵犯だったと言えるかもしれない。

彼らは豚肉を食べることで、自らの信仰を胃袋の中で再確認し、敵対する勢力に対して無言の勝利宣言を行っていたのである。

宗教や政治だけでなく、「医学」の観点からも豚は興味深い位置にあった。

当時の医学の主流だった「四体液説(ガレノス医学)」において、豚肉は「湿っていて冷たい」性質を持つとされた。

これは人間の体質に非常に近く、最も栄養価が高い肉だと考えられていたのだ。

「豚は人間と似ているから、食べればそのまま人間の血肉になる」 今聞けばカニバリズム(食人)を連想させるような恐ろしい理屈だが、当時の医師たちは大真面目にそう信じていた。

ただし、「湿りすぎている」のは病気の元とされたため、火で炙って「乾燥」させ、殺菌作用のある「塩」や「香辛料」を大量に使うことが推奨された。これが、現代にも通じる「ハム」や「ソーセージ」という加工技術の発達を、医学的な側面から後押ししたのである。

食文化の違いが、単なる「悪口の言い合い」で済んでいたうちはまだ良かった。

この「豚をめぐる宗教戦争」が最も残酷な形で現れたのが、15世紀後半から始まるスペインの「異端審問」の時代である。

1492年、グラナダ陥落によりレコンキスタ(国土回復運動)が完了すると、スペインからイスラム勢力は一掃された。

残されたユダヤ教徒やイスラム教徒には、「改宗してキリスト教徒になるか、国外追放か」という過酷な二択が迫られた。

多くの人々が形の上ではキリスト教に改宗し、「コンベルソ(改宗ユダヤ人)」や「モリスコ(改宗ムスリム)」と呼ばれた。

しかし、カトリック教会や異端審問官たちは疑っていた。 「彼らは口先だけで洗礼を受け、家の中ではまだアッラーやヤハウェを祈っているのではないか?」

そこで、彼らの「本心」を暴くために使われた最強の探知機。 それが「豚肉」だった。

この時代、豚がいかに「差別」の道具として使われていたかを象徴する言葉がある。それが「マラーノ(Marrano)」だ。

現代のスペイン語でも「不潔な」「豚」を意味するこの言葉は、中世において、キリスト教に改宗した(させられた)ユダヤ教徒を指す最悪の蔑称として使われた。

「あいつは洗礼を受けたと言っているが、中身はマラーノ(豚)のままだ」 つまり、豚肉を食べない彼らの習慣を嘲笑し、「人間以下の存在」としてレッテルを貼るために、豚という動物の名が使われたのだ。

豚は、単なる食材のタブーを超えて、特定の人種や信仰を持つ人々を社会的に抹殺するための「呪いの言葉」としても機能していたのである。

異端審問官たちは、もはや宗教家というより秘密警察のように振る舞った。彼らが目を光らせたのは、聖書の解釈ではなく、台所事情だった。

- 「あの家の煙突からは、ラード(豚の脂)を焼く匂いがしない」

- 「金曜日なのに、彼らは豚肉を避けているようだ」

- 「煮込み料理にチョリソーが入っていない」

これらはすべて、異端の「動かぬ証拠」とされた。

当時、オリーブオイルを使って料理をすることは、それだけで「ユダヤ・イスラム的」だと疑われるリスクがあった。

キリスト教徒であることを証明するためには、料理にはたっぷりとラードを使い、軒先には生ハム(ハモン・セラーノ)を吊るして、「我が家は豚肉愛好家です!」とアピールしなければならなかったのだ。

🫒 オリーブオイルは「異端の油」?

本来、地中海ではオリーブオイルが一般的だった。しかし、ユダヤ・イスラム教徒は戒律で「豚の脂(ラード)」が絶対に使えないため、調理には植物油を使わざるを得なかった。

その結果、審問官は「ラードを使わず、オイルだけで料理する家 = 豚を避けている隠れ異教徒」とみなした。美味しい油を使うことさえ、命がけの選択だったのだ。

想像してみてほしい。

本当は信仰上の理由で豚肉を食べることに吐き気を催すほどの嫌悪感を持っている人々が、隣人の密告を恐れ、家族を守るために、必死の形相で脂ぎった豚肉を口に運ぶ姿を・・・

ある記録によれば、公衆の面前でわざとらしく豚肉を食べて見せることは、改宗者たちが「身の潔白」を証明する唯一の防御策だったという。

現代のスペイン料理に豚肉やラードを使った料理が極端に多いのは、単に美味しいからというだけでなく、かつて「豚肉を使わない料理」が死に直結した時代の名残だという説さえある。

この時代、ハムの一切れは、文字通り「死の踏み絵」だった。食卓は、信仰を試される残酷な法廷と化していたのである。

ここまで「キリスト教徒は豚を愛した」と書いてきたが、彼らが心から豚を尊敬していたかというと、話はそう単純ではない。ここに中世ヨーロッパ人の精神構造の面白さがある。

彼らは豚を食べ、イスラム教徒への武器として利用する一方で、豚という動物そのものには深い「軽蔑」と「恐怖」を抱いていた。

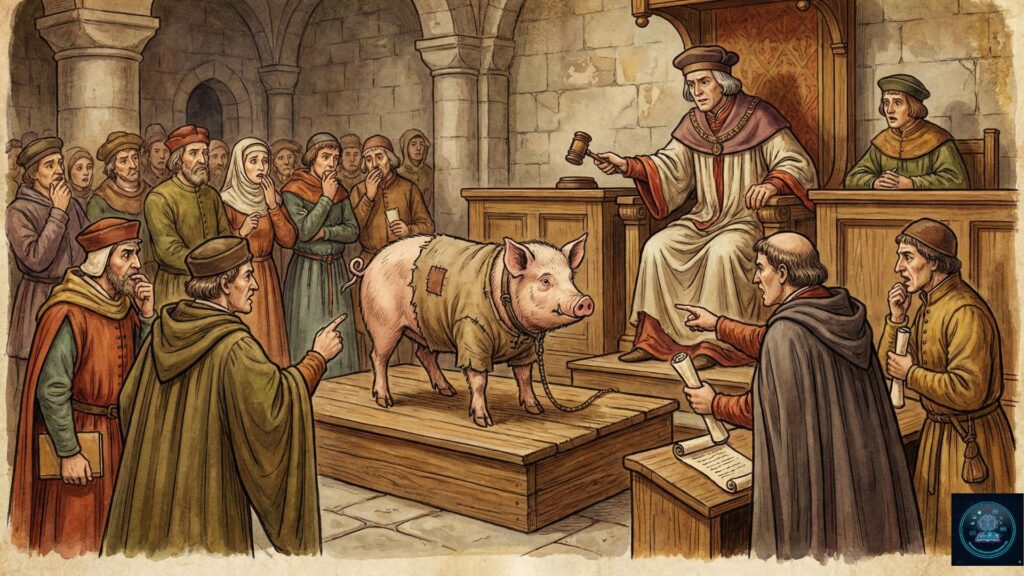

その証拠が、中世に頻発した奇妙な「動物裁判」である。

ある豚が幼児の顔を噛みつき、死なせてしまった。この豚は逮捕され、なんと「人間と同じ法廷」に引き出された。

弁護人がつき、検察官が罪状を読み上げ、裁判官が判決を下す。判決は「死刑」です。さらに驚くべきは、その処刑方法だ。豚は人間の服を着せられ、手袋をはめられ、広場で多くの群衆が見守る中、処刑人によって「斬首刑」に処されたのである。

当時の人々にとって、豚はあまりにも人間に似すぎた存在だったのかもしれない。

内臓の配置も、雑食性も、皮膚の質感も人間に似ている。だからこそ、豚が犯した罪(殺人)は、自然界の秩序を乱す「悪魔的所業」として、法の手続きに則って裁かれる必要があったのだ。

キリスト教徒にとって豚は、胃袋を満たす「糧」であると同時に、人間の七つの大罪の一つ「暴食(Gluttony)」を体現する、忌むべき鏡像でもあった。

「食べるが、軽蔑する」この倒錯した感情こそが、中世人のリアルな豚観だったと言えるだろう。

現代のスーパーマーケットで、パック詰めされた豚肉を見ても、そこに宗教戦争の血なまぐさい歴史を感じることはない。

私たちは自由に選び、自由に食べる。

しかし、歴史を振り返れば、「何を食べるか」という選択が、これほどまでに政治的で、命がけだった時代があったのだ。

イスラム教徒にとっての豚は、信仰を守るために拒絶すべき「境界線」であり、キリスト教徒にとっての豚は、異教徒をあぶり出すための残酷な「リトマス試験紙」だった。

豚は、ただそこにいただけだ。 森でドングリを食べ、泥遊びをしていただけの豚に、人間たちは「不浄」の烙印を押し、あるいは「信仰の証」という重荷を背負わせ、時には服を着せて処刑台へと送った。

そう考えると、中世ヨーロッパにおける最大の犠牲者は、宗教対立に巻き込まれた人間たち以上に、人間の都合に振り回され続けた「豚」そのものだったのかもしれない。

歴史を「味わう」という贅沢

記事の中で紹介した通り、かつてスペインにおいて生ハム(ハモン・セラーノ)は、文字通り「命がけ」の食べ物でした。 誰かに監視されることもなく、宗教裁判におびえることもなく、ワインと共にその芳醇な香りを自由に楽しめる。それは現代に生きる私たちだけの特権なのかもしれません。

中世の異端者たちが、隠れて、あるいは祈りながら味わったかもしれないその「歴史の重み」を、今夜の晩酌で噛みしめてみてはいかがでしょうか。