2026年2月、世界中の視線がイタリアに注がれている。

ミラノ・コルティナダンペッツォオリンピック、夏季・冬季を通じて史上初めて、複数の主要都市に会場が分散する形式で開催されるこの祭典は、競技によって全く異なる環境下で行われるという特異な性質を持っている。

フィギュアスケートやアイスホッケーが行われるミラノは、洗練された大都市であり、平野部に位置する。

対して、カーリング日本代表「フォルティウス」が悲願の金メダルを懸けて戦うコルティナ・ダンペッツォは、そこから北東へ車で5時間、険しいドロミテ山塊に抱かれた山岳リゾートです。

美しい景観とは裏腹に、現地入りした各国のアナリストたちが警戒を強める一つの数値がある。

標高1,224メートル

冬季五輪のカーリング会場としては異例の高地開催となる今大会です。

この「高さ」は、単なる地理的な情報にとどまらない。それは、直径30センチ、重量20キロのストーンの挙動を物理的に歪め、アスリートの心肺機能に影響を及ぼします。

本稿では、コルティナの特殊環境がカーリングという競技にどのような「異変」をもたらすのかを、科学的な視点から紐解くとともに、なぜその環境が日本代表にとって追い風となり得るのか、その論理的な根拠を提示したい。

カーリングは、氷と石の摩擦、そして回転運動を操る物理のスポーツである。

標高1,200メートルという環境がもたらす最大の影響は、空気密度の低下にある。

海抜0メートルの地点と比較して、標高1,200メートル付近の気圧は約870hPa前後となり、空気密度はおよそ13%低下する。

我々が普段呼吸している空気よりも、明らかに「薄い」状態だ。この環境差は、氷上を滑るストーンに対して、主に二つの物理現象を引き起こすことが予測される。

第一に、空気抵抗(抗力)の減少である。

氷上を滑走するストーンは、微細ではあるが空気の壁を押しのけて進んでいる。

空気が薄い環境下では、この抵抗値が減少するため、運動エネルギーの減衰が緩やかになる。

結果として生じるのが、「キャリー(滑走距離)の伸長」だ。

平地と同じ感覚、同じ初速でデリバリーされたストーンは、選手が想定している停止位置よりも奥へ伸びる傾向にある。

「ハウス(円)の手前でガードストーンを置くつもりが、ハウスの中まで入ってしまった」 「ドローショットが突き抜けてしまった」 こうしたミスは、高地慣れしていないチームが大会序盤で陥りやすい典型的な罠である。

氷のコンディション(速さ)そのものが速いのではなく、空気が石を止めないのだ。

第二に、カールの変化である。

カーリングのストーンが曲がるメカニズムは複雑だが、一般的に高地では、直進性が増し、曲がり幅(カール幅)が小さくなる、あるいは「曲がり始めるポイント(ブレイクポイント)が遅くなる」と言われている。

また、高地特有の乾燥した空気は、氷の表面水分を奪い、氷を「ドライ」な状態にする。

ドライな氷は摩擦係数を変化させ、ストーンが減速する最後の瞬間に、予測不能な急激な切れ込み(フォール)を見せることがある。

フォルティウスのスキップ・吉村紗也香は、ミリ単位のドローショットを武器とする。

彼女が長年の競技人生で筋肉に刻み込んできた「手元の感覚」と、実際の「物理的な軌道」との間に生じる数センチの乖離です。

このズレを、公式練習と予選数試合の中でいかに修正し、脳内の照準器(スコープ)をコルティナ仕様に書き換えられるか。

それが、予選突破のための最初の、そして最大のハードルとなるだろう。

環境の影響を受けるのは、ストーンだけではない。

それを操る人間、特にスイーパー(掃き手)への負荷は、平地の比ではない。

カーリングは「氷上のチェス」という静的な異名を持つが、現代のカーリングにおけるスイープは、極めて強度の高い無酸素運動である。

全身の力をブラシ一点に集中させ、氷に強烈な圧力をかけながら20秒〜30秒間全力で擦り続ける。これを1試合10エンドの中で何度も繰り返すのだ。

ここで問題となるのが、酸素分圧の低さだ。

激しいスイープ動作によって筋肉は大量の酸素を消費し、一時的に酸欠状態(酸素負債)に陥る。

通常であれば、ショット間の短いインターバルで呼吸を整え、心拍数を落ち着かせて次のプレーに備えることができる。

しかし、酸素の薄いコルティナでは、血中の酸素飽和度(SpO2)が平地よりも上がりにくく、心拍数のリカバリーに時間を要する。

「息が整わないまま次のショットが始まる」 この微細なコンディションの遅れが、試合後半にかけて蓄積していく。

肉体的な疲労以上に懸念されるのが、脳への影響である。

脳は人体の中で最も酸素を消費する器官だ。酸素供給がわずかに滞るだけで、認知機能や判断力、反応速度は鈍化する。

試合開始から約2時間半〜3時間が経過し、疲労がピークに達する第9、第10エンドです。

勝敗を分ける緊迫した局面において、スキップの指示に対するコンマ数秒の反応遅れや、スイープを「止める・掃く」の判断ミスが誘発されやすくなる。

「足が動かない」ことよりも、「頭が回らなくなる」ことこそが、高地カーリングの真の恐怖である。

フォルティウスには、小野寺佳歩、近江谷杏菜といった五輪経験豊富なベテランに加え、強靭なフィジカルでスイープを牽引する小林未奈がいる。

彼女たちが持つ経験則やタフネス、そしてベンチに控える船山弓枝コーチの「呼吸法」や「ペース配分」のマネジメントが、この過酷な環境下でチームを救う命綱となるはずだ。

環境要因としてもう一つ、無視できないのが会場そのものの特性である。

戦いの舞台となる「スタディオ・オリンピコ・デル・ギアッチョ」は、1956年の冬季五輪のために建設された歴史的建造物である。

近年のオリンピックで使用された会場(例えば北京の「氷立方」)は、カーリング専用に設計され、徹底的な空調管理がなされた「密閉型」の最新鋭アリーナであった。そこでは外部環境の影響は最小限に抑えられ、実験室のように均質な氷が提供された。

対して今回の会場は、築70年近いレガシーを改修して使用する。

元々は屋根のない屋外リンクとして設計された経緯もあり、断熱性や気密性の観点では、現代建築とは異なる特性を持つ。

建築構造上の隙間や、出入り口の配置によって生じる微弱な気流(ドラフト)、 満員の観客が発する熱気や湿気が、天井付近に滞留し、氷の表面温度に干渉するリスクなど。

これらは、アリーナ内の場所によって異なる「マイクロ・クライメート(局所気候)」を作り出す可能性がある。

「Aシートは曲がるが、隣のBシートは曲がらない」といった現象が頻発することも推察される。

ここで求められるのは、事前のデータ分析ではない。

「今、目の前の氷がどう変化しているか」を感じ取る、研ぎ澄まされた観察眼だ。

自然環境に近い、いわば「生き物」のような氷を相手にする時、問われるのはテクノロジーではなく、人間の感性である。

ここまで、標高、酸素、会場構造といった「脅威」を列挙してきた。

これらを読む限り、日本代表にとって極めて厳しい戦いになると思われるかもしれない。

しかし、結論を急いではならない。

むしろ、日本代表・フォルティウスは、この特殊環境に対して「適応のアドバンテージ」を有していると言える理由がある。

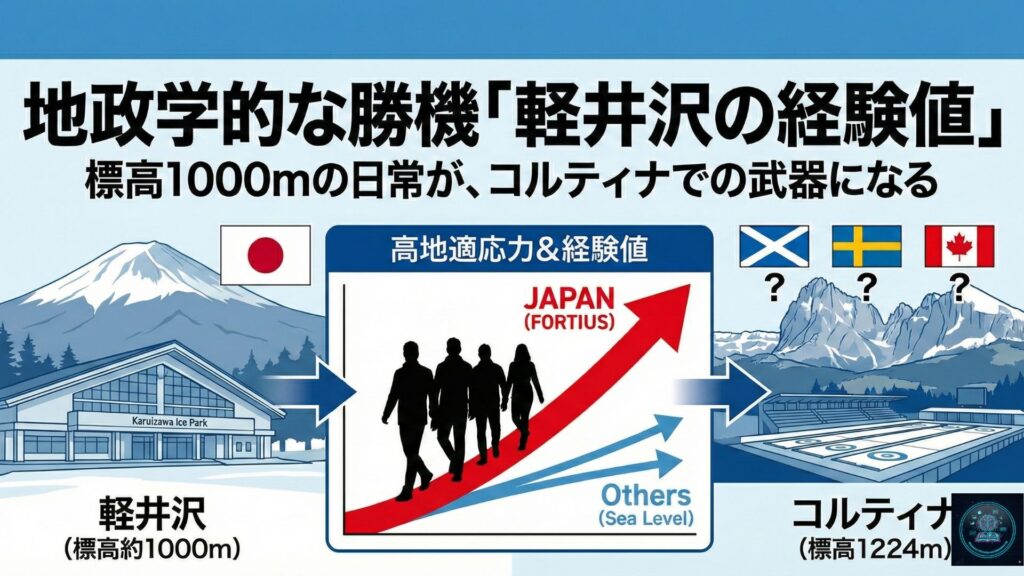

その鍵は、日本のカーリングの聖地、長野県・軽井沢町にある。

日本には、通年型のカーリング施設として世界屈指の設備を誇る「軽井沢アイスパーク」がある。

この施設の標高は約1,000メートルだ。

フォルティウスの拠点は札幌(平地)だが、彼女たちは日本選手権や軽井沢国際といった主要大会で、頻繁にこの「標高1,000メートル」の氷を経験している。

これは、欧州の強豪国と比較した際に大きな強みとなる。

カーリング発祥の地スコットランドや、強豪国スウェーデンのトップチームの多くは、海抜の低い地域を主戦場としている。

彼らにとって、標高1,200メートル超えの環境での試合は、現地入りしてから感覚をアジャストさせなければならない「非日常」の領域だ。

また、同じく高地(カルガリー等)に拠点を持つ最大のライバル・カナダに対しても、日本は「同じ土俵(高地慣れ)」に立っているため、環境面でのハンデは存在しない。

つまり、低地の国には差をつけ、高地の国とは対等に戦える。それが今の日本の立ち位置だ。

選手たちは、「高地特有の石の伸び」や「曲がりにくさ」を、知識としてではなく、過去の試合経験を通じた「身体知」として持っている。

「石が止まらないなら、無理に止めようとせず、ウェイトを落としてライン(軌道)で勝負する」 「息が上がる感覚が来たら、インターバルの取り方をこう変える」 そうした引き出しが、すでに用意されている。

フォルティウスの戦術の要である「フォルティウス・ボックス」は、ハウス内に複数の石を溜め、相手にプレッシャーをかけるスタイルだ。

これを成立させる絶対条件は、ドローショットの距離感(ウェイトコントロール)である。

他国のチームが、コルティナの「止まらない氷」に翻弄され、距離感の調整に苦しむ大会序盤になる可能性が高いです。

日本チームがいち早くその距離感を掌握することができれば、相手のミスを誘い、大量得点(ビッグエンド)を作る好機が生まれる。

「フォルティウス・ボックス」とは? 彼女たちの必勝戦術や、チーム独特のコミュニケーション「タメ口」の秘密については、こちらの完全マニュアルで詳しく解説しています。

オリンピックという舞台には、魔物が棲むと言われる。

今回の魔物は、目に見えない「薄い空気」と、歴史ある会場の「気まぐれな氷」に姿を変えて、選手たちを待ち受けている。

しかし、過酷な環境は、準備なき者にとっては絶望的な「壁」となるが、適応する術を知る者にとっては最強の「味方」となる。

船山コーチの知見と、吉村スキップの冷静なアイス・リーディング、日本国内で培ってきた高地環境への免疫、フォルティウスには、コルティナを攻略するための武器が揃っている。

標高1,224メートル、彼女たちが最も実力を発揮できる、環境への適応競争を制し、氷上のチェスを支配した先に、輝くメダルが待っている。